Category: Artikel

Dari gerobak menjadi global brand: Kisah Shake Shack yang menginspirasi

Dalam beberapa tahun belakang, kita diperlihatkan fenomena bisnis F&B yang sedang hot dan trendy, yaitu “happening coffee movement” atau “pergerakan kopi kekinian”. Berawal dari kegemaran middle class di Indonesia khususnya di kota-kota besar mengonsumsi kopi, akhirnya mulai bermunculan pemain-pemain kopi baru yang memiliki twist berbeda dari yang full service coffeeshop seperti Starbucks atau Coffee bean. Mereka hadir dengan rasa yang tidak kalah dengan yang premium tapi dengan harga miring yang ramah dengan kantong. Sebut saja Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Kopi Soe, dan masih banyak lagi meramaikan industri baru yang sibuk mendisrupsi dan sedang berkembang pesat ini. Mereka fokus dengan kecepatan, lokasi yang strategis, dan berkolaborasi dengan jasa pengantaran online. Alhasil, banyak segmen kelas menengah dimanjakan dengan strategi tersebut dan berpindah secara volume pembeliannya.

Tetapi saya tidak ingin membahas kopi dan keseruannya di artikel ini. Saya ingin membahas fenomena terbaru di dunia F&B setelah “happening coffee movement” tersebut. Saya memberikan titelnya: Burgervolution. Di tahun pandemik 2020 ini, fenomena burger meruak ke permukaan. Banyak pelaku UKM menemukan sesuatu di makanan khas budaya barat untuk dituangkan ke dalam bisnis utama mereka. Instead of selling chicken and beef, let’s create burgers and make people happy—mungkin itu yang ada di benak pelaku UKM melihat peluang besar ini. Memang ketika di era 2000’an ada sebuah burger joint yang sempat happening bernama Burger Blenger yang terkenal dengan saus melimpah nan sedapnya. Mereka masih bertahan hingga kini, tapi pemain-pemain baru muncul dan mencoba untuk mendisrupsi fast food global chain restaurants seperti McDonald’s, Burger King, Carl’s Jr, A&W, KFC, dan lainnya. Dengan rasa yang tidak kalah nikmat dan harga yang miring (sekilas caranya mirip dengan para happening coffee players) mereka mencoba merebut pasar yang sudah lama eksis di Indonesia. Sebut saja Luberger, Lawless Burger, Burger Bros, dan Flip burger; mereka sudah terkenal di mata dan hati para anak-anak muda pecinta makanan sandwich gempal ini.

Cukup dengan perkembangan fenomena burger di Indonesia. Saya mau mengulas nama lain yang cukup populer di Amerika Serikat dengan kisah suksesnya. Tidak ada lain adalah Shake Shack, sebuah fast food restaurant dengan kisah permulaan yang begitu sederhana tapi dengan tekad yang kuat untuk besar dan sukses yang akhirnya bisa tercapai. Jujur saja, saya sebagai pecinta burger belum pernah mencoba Shake Shack, tapi saya mengetahui dan menyimak perjalanan mereka lewat media massa yang sering menggaungkan nama dan kualitasnya. Saya mengharapkan artikel ini bisa menginspirasi para pemain burger lokal untuk terus meningkatkan levelnya secara bisnis dan kualitasnya seperti yang dicontohkan oleh Shake Shack.

Shake Shack dimulai bisnisnya secara sederhana dari sebuah hot dog cart di taman kota Madison Square kota New York pada tahun 2001. Singkat cerita, usaha gerobakan itu meningkat pesat karena membludaknya pelanggan yang mengantre untuk sebuah burger dan hot dog. Sejak awal mereka tidak pernah berkompromi dengan kualitas dan rasa yang mengakibatkan word of mouth yang dilakukan oleh para pelanggan sebagai sumber sosialisasi promosi paling efektif dilakukan oleh Shake Shack. Setiap hari gerobak itu terus dikerubungi oleh ratusan pelanggan yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan burger atau hot dog. Akhirnya, terbentuklah brand yang hebat secara perlahan-lahan yang diikuti oleh komunitas yang tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya. Inilah kunci kesuksesan yang menjadi pondasi dasar dari pembangunan brand dan bisnis yang berorientasi pada profit, kualitas dan komunitas.

Pada tahun 2004, Danny Meyer, founder dari Shake Shack yang sudah berpengalaman di industri restoran ingin membesarkan Shake Shack menjadi perusahaan yang lebih stabil dengan meninggalkan gerobak dan berubah bentuk menjadi sebuah kios restoran dengan meja dan bangku yang banyak di sekitaran taman. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan juga penjualan untuk bisa mengimbangi permintaan yang semakin membludak. Di momen ini, mereka menambahkan menu milk shake yang menjadi pelengkap sebagai positioning utama dibandingkan dengan para kompetitornya. Itulah yang mendasari nama brand nya menjadi Shack Shake.

Dengan mereka menawarkan kualitas tinggi pada setiap produknya, mereka tidak malu-malu menjualnya dengan harga yang lebih diatas dari para pesaingnya ya jauh lebih dulu besar. Market yang dewasa dan kepedulian pada kualitas menjadi alasan mereka berani untuk memasang harga yang lebih mahal, dengan terus mengembangkan menu-menu baru unik kepada para pelanggannya. Selain burger dan hot dog, mereka juga menjual frozen custard yang mereka klaim menggunakan gula asli, aneka minuman ringan, minuman berakohol, hingga makanan buat anjing buat pelanggan yang sedang membawanya ke taman. Pilihan menu tersebut benar-benar memperlihatkan fokusnya mereka pada makanan dan minuman yang berkualitas tinggi untuk para segmen kelas menengah dan atas yang mereka incar.

Shake Shack bertumbuh menjadi sebuah icon baru di kota New York. Gak afdol ke NY kalo gak ke Shake Shack menjadi sebuah go-to expression bagi para pelancong yang menjadikan restoran ini menjadi situs destinasi wajib yang sedang plesiran ke NY untuk mencoba Shake Shack. Ditambah juga, obrolan viral antar pelanggan dan publisitas ke media massa semakin membahana di jagat jejaring sosial dan pemberitaan. Alhasil, meski staf nya bertambah, kapasitas meja dan bangku bertambah, antrian pelanggan semakin memanjang. Di fase ini, Shake Shack bukan hanya sekedar menawarkan sajian burger dan milk shake lagi, tapi sebuah pengalaman.

Dengan ombak viral kesuksesan itu, Shake Shack memaksimalkan momentumnya untuk berekspansi secara agresif dan masif. Tidak tanggung-tanggung mereka langsung menambah gerai di lokasi-lokasi strategis di kota New York dan juga kota di pesisir timur Amerika Serikat. Sampai dengan hari ini, Shake Shack sudah hadir di 30 Negara Bagian Amerika Serikat, dan sepertinya akan terus berekspansi lagi ke Negara Bagian lain. Di perjalanannya, akhirnya pada 2015 mereka melakukan IPO untuk melantai di bursa New York Stock Exchange dengan kode “SHAK”. Dengan dana berlimpah yang masuk ke kantong mereka lewat IPO tersebut, digunakan untuk berekspansi lebih kencang lagi.

Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan ekspansi secara internasional? Shake Shack sebagai pemain baru tidak mau kalah dengan para pesaingnya yang terlebih dulu sukses menjajakan produknya di Kawasan internasional. Mereka langsung unjuk gigi dengan membuka gerai pertama kalinya di luar kandang yaitu Jepang dan Uni Emirat Arab—yang akhirnya diikuti dengan Negara baru lainnya. Menurut website resminya, Shake Shack sudah berekspansi ke-14 Negara, seperti Inggris Raya, Bahrain, Turki, Korea Selatan, Qatar, Oman, Filipina, Meksiko, Kuwait, Arab Saudi, dan Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, sampai sekarang mereka belum mendarat di Negara tercinta ini, lokasi terdekat jika Anda tertarik untuk merasakan kualitas burger dan milk shake nya adalah di Singapura. Semoga tidak lama lagi kita bisa merasakan kenikmatan menu Shake Shack tanpa harus ke luar.

Saya ingin menambahkan kekuatan positioning yang dimiliki dari Shake Shack selain dari kualitas dan pengalaman yang mereka secara konsisten menawarkan kepada para pelanggannya. Kekhasan yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah terletak dari brand identity nya yang menggunakan warna hijau. Warna yang sepertinya dahulu dijauhi oleh fast food restaurant untuk dipakai di identitas logo dan branding nya. Umumnya, warna yang sering dipakai oleh fast food restaurant adalah merah dan kuning seperti pada KFC, McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Menurut para pendirinya, penggunaan warna hijau dan hitam yang dipilih para pendirinya bukan hanya karena biar terlihat berbeda dengan para kompetitor saja, tapi juga karena asosiasinya yang berarti pada kesegaran, kualitas, dan nuansa elegan yang bersatu untuk membentuk persepsi yang baik di mata pelanggan.

Kisah kesuksesan Shake Shack memang tidak dibangun dengan waktu semalam, tapi juga tidak lambat. Untuk umur perusahaan yang masih relatif belum lama, mereka sudah bisa bersaing secara sejajar dengan nama-nama besar yang terlebih dulu menguasai dunia. Mereka ingin terus menjaga kualitas produknya dan juga menawarkan pengalaman yang lebih agar bisa membentuk komunitas loyal para pelanggannya. Kunci itu yang terus mereka jaga agar terus bisa bertumbuh secara berkelanjutan.

Semoga para pemain burger dan fast food lokal Indonesia bisa mengikuti jejak Shake Shack yang mengawali perjalanannya dari sebuah kesederhanaan untuk terus berusaha secara konsisten agar bisa menjadi sebuah global chain restaurant yang sukses dan berani untuk besar dengan berekspansi dan melakukan IPO.

Sebuah kisah inovasi dari Spotify

Sejak saya menginjak bangku kuliah S1 dan S2, saya selalu tertarik dengan kreativitas dan inovasi. Saya memilih jurusan S1 Ilmu Komunikasi dan konsentrasi di advertising karena saya memiliki kemampuan abstrak yang bisa jadikan sesuatu menjadi lebih bernilai. Lebih lanjut lagi, saya akhirnya menempuh kuliah S2 di luar negeri jurusan marketing yang mengkhususkan pada aspek seni nya. Karena mayoritas jurusan marketing di kampus-kampus lain bertitelkan M.Sc Marketing yang lebih berlandaskan pemasaran sebagai sebuah ilmu. Tapi, dengan kemampuan yang saya miliki, saya ingin memilih jurusan marketing yang lebih berlandaskan pada seni atau art. Akhirnya, saya mendapatkan sebuah kampus yang menawarkan MA Marketing (Master of Arts). Benar saja, setahun saya kuliah disana, saya diberikan materi studi yang berlandaskan marketing sebagai sebuah seni untuk memasarkan produk atau jasa kepada khalayak yang disasar. Perantauan saya selama setahun sangat saya syukuri karena tidak salah memilih jurusan dan kampus. Dan sejak saat itu saya semakin terobsesi dengan kreativitas dan inovasi.

Khususnya di inovasi, ketika saya di Inggris pada tahun 2010 sampai 2011, mulai banyak perusahaan rintisan atau startup bermunculan di dataran Eropa dan Inggris Raya. Salah satunya adalah Spotify, sebuah startup yang lahir dari Swedia tapi ketika itu sudah memasarkan layanan teknologinya di seluruh penjuru Eropa, termasuk Inggris Raya. Saya masih ingat sekali, ketika itu Spotify belum lama lahir dan masih cukup simpel tampilan dan fiturnya—nikmatnya adalah mereka masih “bakar uang” dengan tidak memasang harga langganan seperti sekarang ini. Tujuannya adalah untuk mencari early adaptors sebanyak mungkin sampai pada tahap kita sebagai konsumen awal Spotify merasa sangat perlu untuk mengonsumsi Spotify dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat di pikiran, saya rajin mem-bookmark lagu-lagu kesukaan dari berbagai macam genre musik untuk menemani kesendirian saya di Negeri orang. Selain menjadi seorang early adaptor bagi Spotify, saya juga menjadi seorang konsumen yang advocate—membantu mempromosikan Spotify kepada teman-teman yang belum tahu mengenai startup yang sedang happening tersebut. Akhirnya, banyak teman-teman saya yang mulai menikmati layanan dari Spotify di kehidupan sehari-hari mereka.

Fast forward, saya akhirnya menyelesaikan studi S2 saya dan for good ke Indonesia. Sayangnya, di 2011, Spotify belum ekspansi ke pasar Indonesia dan akhirnya saya melupakannya untuk beberapa tahun ke depan. Sampai pada sekitar 4 tahun lalu, akhirnya Spotify melihat potensi pasar Indonesia yang besar. Tapi berbeda dengan waktu dulu, Spotify sekarang sudah mulai memasang harga berlangganan. Dengan harga yang relatif tidak mahal saya akhirnya memutuskan untuk berlangganan hingga sekarang. Dan Spotify yang sekarang sudah jauh lebih canggih dibandingkan dulu ketika saya menggunakannya dulu. Fitur-fitur baru bermunculan untuk meningkatkan pengalaman yang unik dan menarik bagi konsumen yang menikmati musik dalam genggaman gawainya. Status mereka juga sudah bertitel unicorn (startup yang bernilai lebih dari 1 milyar Dollar Amerika).

Saya cukup mengikuti perkembangan dari Spotify dari berita-berita bisnis dan startup global. Beberapa kali publisitas mereka muncul memberitahukan fitur terbaru mereka dan juga langkah akuisisi mereka untuk melebarkan bisnisnya. Saya semakin terkagum-kagum dengan perusahaan rintisan unicorn ini. Tidak beberapa lama, akhirnya mereka “diceburkan” oleh para investornya untuk menjadi sebuah perusahaan kelas global dengan langkah besarnya, IPO. Meski laporan keuangannya masih mencatatkan rapor merah karena belum juga mendapatkan profit bersih, tapi investor butuh cash out dengan nilai untung besar menjual sahamnya ke publik via pasar saham di New York Stock Exchange. Sampai artikel ini diluncurkan, meski Spotify sudah meluncur di pasar saham dengan kode SPOT tapi mereka belum juga meraih profit bersih pada pendapatan tahunannya—walau sudah menunjukkan perbaikan dalam sisi pendapatan kotornya.

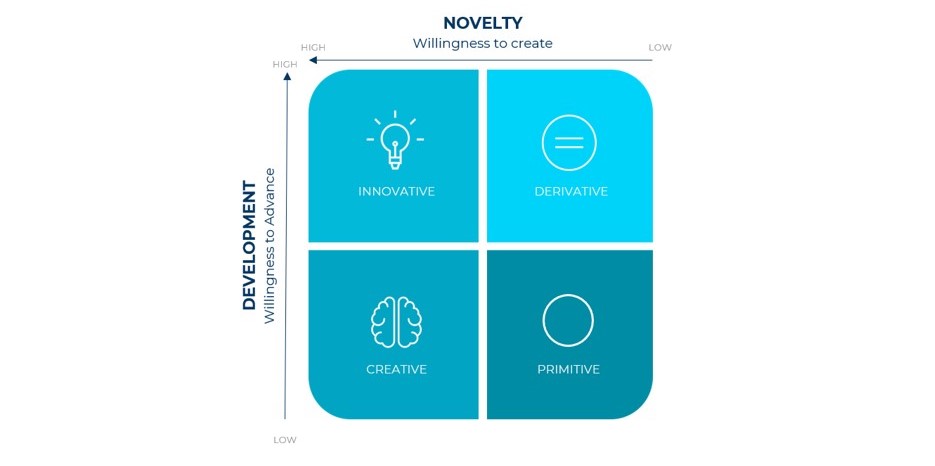

Kita sudahi sementara lingkup internal dan milestone dari Spotify sebentar saja. Saya ingin mengaitkan dengan Innovation Positioning Matrix yang saya buat belum lama ini. Innovation Positioning Matrix adalah sebuah alat strategik untuk mengetahui posisi terkini dari perusahaan dari aspek inovasinya dengan adanya 4 kuadran, yaitu dari tingkat terendah primitif, derivatif, kreatif, dan inovatif. Matrix ini digunakan untuk beberapa hal penting secara strategik bagi perusahaan seperti:

- Mengeksplor bagaimana inovasi menjadi sebuah prioritas utama untuk menetapkan tujuan masa depan yang lebih baik bagi perusahaan.

- Menggunakannya sebagai penggerak bisnis untuk menciptakan ide baru, produk dan layanan baru, metode baru, sistem baru, konsep baru, bahkan kultur perusahaan yang baru.

- Mengadopsi metode baru pada sistem internal dan eksternal untuk meng-upgrade level kecanggihan baru dalam aspek inovasinya.

- Meluncurkan produk baru dengan mengadopsi sistem lean dan agile method & development mulai dari ide sampai pada peluncuran.

- Menggunakannya sebagai rekomendasi yang akurat untuk merencanakan dan mengimplementasikan keluaran yang bersifat tangible atau berwujud.

Akan ada banyak penjelasan yang lebih luas dan dalam lagi mengenai matrix ini di artikel selanjutnya. Tapi disini saya mencoba mengaitkan dengan Spotify sebagai studi kasus untuk mengulas lebih jauh.

Balik lagi ke Spotify, perusahaan ini sudah cukup jauh dari posisi awal mereka sampai di tahap sekarang ini. Dari sebuah perusahaan rintisan yang innovative driven dari Kawasan Skandinavia sampai menjadi sebuah mainstream global company yang dikonsumsi oleh puluhan negara di dunia. Kehadiran Spotify di awal mereka hadir adalah dengan inovasi nya mereka untuk meng-disrupt industri musik konvensional. Memang, ketika itu sudah ada inovasi dari itunes milik Apple. Tapi, Spotify menjadi game changer sebenarnya yang menggoyang industri musik dari hulu ke hilir nya karena fitur nya yang lebih “ramah” bagi konsumen penggila musik. Berapa banyak toko CD musik yang dibuat gulung tikar oleh Spotify, berapa banyak perusahaan rekaman yang dibuat pusing oleh kehadiran Spotify, sudah berapa banyak radio konvensional berteknologi broadcast yang dibuat pindah konsumennya, dan masih banyak lagi gangguan dari inovasi Spotify yang merubah tatanan beberapa industri musik dan pendukungnya.

Kembali lagi hubungan Spotify dengan Innovation Positioning Matrix, perusahaan ini mengawalinya dari kuadran tertinggi yaitu innovative dari kelahirannya di 2006 hingga sekarang sebagai cara untuk mereka terus berada di titik tertinggi. Saya yang masih mengikuti perkembangan Spotify, fokus dan langkah-langkah strategis bisnis mereka masih berupaya untuk berada di kuadran tertinggi di matrix ini meski ada aksinya yang bersifat derivative (kuadran kedua) yaitu dengan mengakuisisi startup lain.

Ada dua hal, yang pertama dari segi anorganic, dapat dilihat dari beberapa akuisisi penting yang sudah dilakukan untuk terus lebih serius ekspansinya memperbesar layanan dan juga basis konsumennya. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk mendukung fokus utamanya dengan terus berada di kuadran inovasi sebagai dorongan utama perusahaan agar terus meraih keunggulan kompetitif.

Tercatat, sudah hampir 20 akusisi penting yang sudah dilakukan oleh Spotify. Yang saya garis bawahi sangat signifikan langkah strategis mereka adalah temuan penting mereka bahwa konsumen Spotify atau yang diincarnya tidak hanya yang menyukai musik saja, tapi juga kerinduan suara dari manusia yang berdiskusi hangat seperti layaknya sebuah siaran radio dari broadcaster nya. Akhirnya, sejak 2019, fokus mereka merambah ke dunia podcast lebih serius dengan mengakuisisi beberapa startup penting di dunia ini yang bisa melebarkan sayap Spotify menjadi pemain tunggal terbesar yang juga mendisrupsi dan menggantikan fungsi radio broadcast yang sudah lama berkibar.

Yang kedua dari sisi organic nya, Spotify mencoba untuk juga fokus pada internal nya untuk terus mengembangkan teknologi layanan di area musik dan turunannya. salah satu fitur utama yang dihadirkan sejak lama adalah playlist yang konsumen dengan leluasa bisa membuatnya sesuai dengan preferensi musiknya. Playlist tersebut bisa dinikmati oleh pelanggan lainnya yang mencampurkan sedikit aroma “social media” dengan filosofi sharing nya. Fitur lainnya yang penting adalah dengan memberikan rekomendasi musik yang serupa dan juga penambahan lirik untuk meningkatkan full experience nya.

Terlihat dengan jelas dari fokus awal mereka berdiri adalah untuk memudahkan konsumen penyuka musik untuk bisa mengendalikan apa yang ingin mereka dengarkan tanpa harus menunggu musik kesukaan mereka diputar di radio kesayangan mereka. Dan bedanya dengan itunes, Spotify meramahkan layanan teknologinya dengan memakai sistem berlangganan yang relatif murah dan juga freemium nya yang bisa dikonsumsi secara gratis tapi ada sedikit “gangguan” dari iklan yang tayang disela-sela lagu playlist—satunya lagi jika tidak mau ada “gangguan” dari iklan bisa mulai berlangganan per bulannya. Biaya langganan ini dipakai untuk mendapatkan pendapatan kotor bagi Spotify dan juga untuk membayar royalti musik ke musisi yang menawarkan lagunya dipasang di Spotify.

Hasilnya, dengan sistem revenue model ini, Spotify tidak hanyak menumbugkan jumlah konsumen dan pelanggan nya saja, tapi juga bisa menghidupkan ke beberapa stakeholders pentingnya, seperti industri iklan, industri rekaman musik, musisi, podcaster, dan turunan lainnya. Jadi, sebenarnya disruptive yang dilakukan oleh Spotify tidak berdampak buruk, tapi menjadi sebuah tawaran modernisasi pada keseluruhan industri musik dan juga stakeholders nya untuk lebih relevan di perkembangan dunia teknologi sekarang ini.

Selanjutnya, Spotify masih akan terus berinovasi lewat dua jalur tersebut terutama di anorganic way nya untuk membuat mereka terus update dari sisi bisnis dan juga pelayanan kepada basis pelanggannya di seluruh dunia. Langkah akuisisi ini biasa dilakukan oleh perusahaan besar seperti Spotify untuk “dengan mudahnya” mengembangkan fitur dan produk layanan terbaru tanpa harus capek-capek mengembangkannya secara internal. Dengan mantra kapitalisme yang paling umum “if you can’t beat it, you buy it!” Sudah dipraktekkan dengan baik oleh Spotify agar terus meraih profit dalam waktu dekat dan terus menjadi market leader dan controller di industri yang sudah mereka tancapkan dari awal perjalanan mereka.

Akan tetapi, di akhir artikel ini saya juga akan mengkritisi Spotify secara perusahaan yang juga masih belum mencapai profitabilitas. Mereka belum bisa membahagiakan investor publik nya untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan bersih yang diimpikan perusahaan berusia belasan tahun ini. Kesalahan besarnya adalah karena dari sisi idealisme founder mereka Daniel Ek. Memang seorang pengusaha harus memiliki sisi idealisme tapi tidak kaku yang menyebabkan perusahaannya terus merugi. Mereka sebenarnya bisa mengadopsi business model dari Netflix yang sudah terbukti bisa meraih margin besar dari sistem berlangganan bisnis royalti dunia seni. Kalau Netflix fokus pada sistem berlangganan pada karya film dan serial TV, Spotify pada karya audio nya. Netflix tidak terlalu mengkotak-kotakkan bisnis nya yang memang sudah berada di jalur mainstream business bukan pada sisi teknologinya sebagai jalur utama.

Sedangkan Spotify masih beranggapan dari idealisme sebagai perusahaan teknologi, bukan sebagai perusahaan rekaman musik. Ini yang akhirnya menjadi blunder. Spotify harus terus membayar royalti musik ke perusahaan rekaman yang mengambil ceruk besar dari pendapatan kotor mereka. Sedangkan Netflix, mereka sudah mulai mengurangi ambil film dan serial TV dari perusahaan studio produksi besar dengan membuat sendiri perusahaan studio produksi sendiri agar bisa “exclusive” kan dirinya dan juga bisa mengendalikan pengeluaran untuk biaya produksi dan juga royalti pihak lain. Netflix lebih memperbanyak konten mereka sendiri dengan memproduksi sendiri dibandingkan mengambil dari pihak lain. Sedangkan Spotify masih bersikukuh untuk terus bekerjasama dengan studio dan perusahaan rekaman besar untuk mengisi platform mereka dengan konten dari pihak luar.

Potensi Spotify untuk meraih keuntungan bersih masih terbuka lebar di depan mereka, dengan pilihan mereka memproduksi konten musik dari dalam internal mereka agar bisa mengendalikan pengeluaran biaya ke pihak luar seperti yang sudah dibuktikan oleh Netflix. Saya sebagai pelanggan setia Spotify ingin terus merasakan perkembangan bisnis dan teknologi mereka yang terus bisa memanjakan saya, tapi juga ingin melihat mereka tumbuh secara sehat secara bisnisnya.